La casa trafitta: una topografia del fragile

Ciò che colpisce per primo è il silenzio della forma. Non cerca né di sedurre né di imporsi. Attende, posata a terra, in una postura di ritiro. Eppure, tutto è tensione.

La casa bianca, ridotta alla sua geometria essenziale, diventa qui simbolo dell’intimità. Non è abitata — è un abitacolo, quasi clinico. Il suo bianco non è quello della purezza, ma del non detto, del luogo neutro dove si proiettano i propri racconti. Riposa su un piccolo materasso di cotone, materia morbida e assorbente, che evoca insieme la cura e l’abbandono. È un letto, una nuvola, un cuscino di caduta.

Ma questa casa è attraversata. Un ago di cera d’api, lungo, sottile, solare, la trafigge come una freccia lenta. Questo gesto è chirurgico, ma senza violenza. La cera, materia viva e instabile, non lacera — apre. Introduce una temporalità: quella della perforazione lenta, del passaggio della luce attraverso il simbolo. L’ago diventa vettore, asse, direzione, ma anche ferita. Trasforma l’architettura in corpo vulnerabile, in spazio attraversato da un’intenzione invisibile. Alla sua estremità, una semisfera ovoidale cava in vetro dorato, simile a un cucchiaio solare, poggia contro la cera. Agisce come un contrappunto sacro. Il dorato evoca la reliquia, il prezioso, ma il vetro resta fragile, infrangibile. Questo duo cera-vetro compone una liturgia muta, una sorta di rituale senza dogma, dove la luce diventa materia, e la casa, un luogo attraversato piuttosto che un rifugio. Tre pietre, posate fianco a fianco, mantengono l’insieme in una tensione silenziosa. Non sono lì per stabilizzare. Sono presenze, guardiani, testimoni. La loro disposizione evoca una forma di triade: passato, presente, futuro; corpo, spirito, memoria. Non sostengono, vegliano.

Infine, il fatto che l’insieme sia posato direttamente sul suolo è fondamentale. Rifiuta la monumentalità, l’altare, il piedistallo. Si inscrive in una topografia del fragile, un’estetica dell’orizzontalità, dove l’opera diventa quasi corpo disteso, forma sdraiata, architettura ferita ma offerta.

Non è una casa, è un’incisione nel simbolo. Un tentativo di attraversare senza rompere. Un’opera che parla sottovoce…

Le case e il focolare in negativo

« Un calore che non arriva, una parola che non esce. »

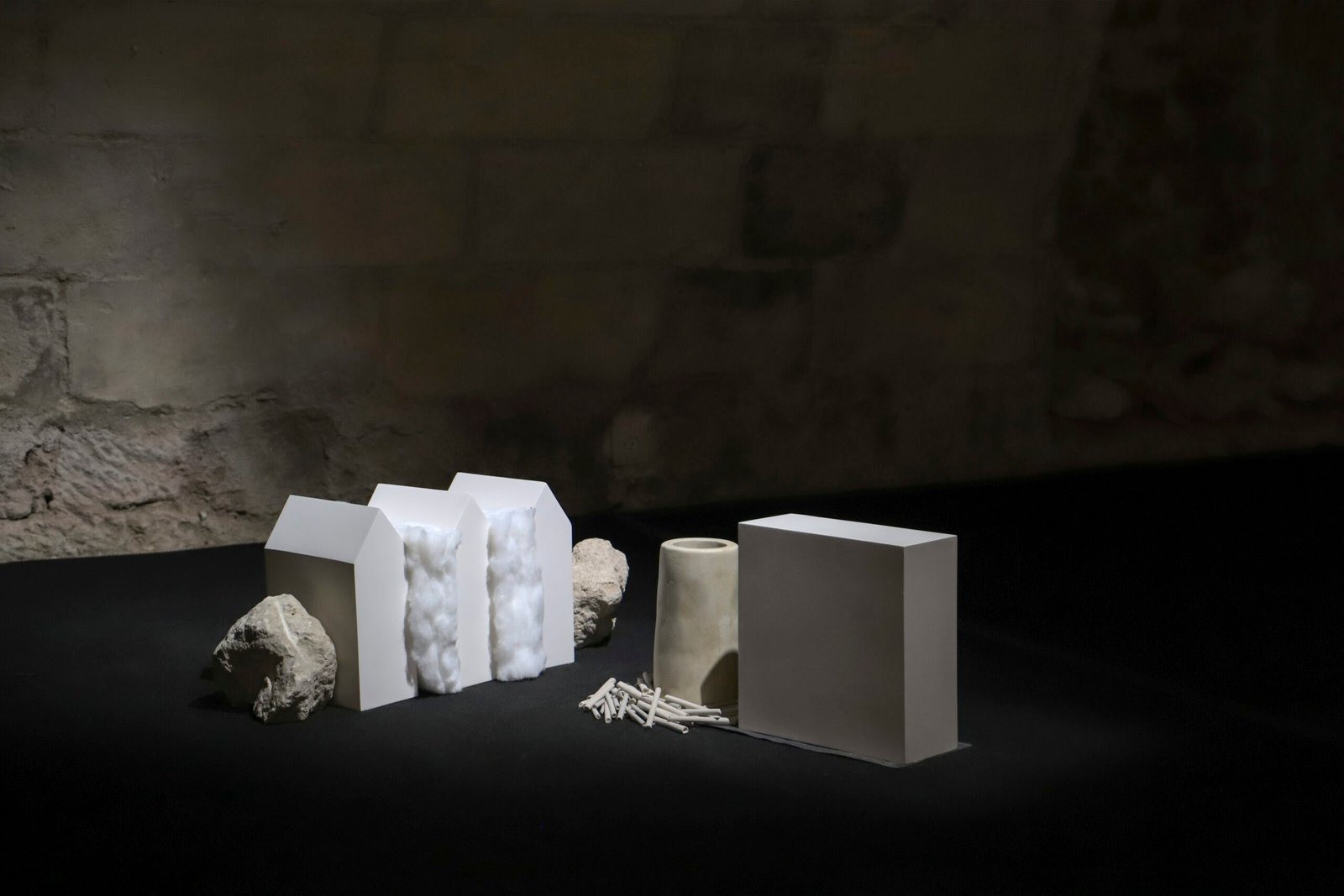

Tre case bianche, strette, erette come figure silenziose. Si somigliano, ma non si parlano. Tra loro, del cotone: materia morbida, assorbente, quasi soffocante. Il cotone non collega — separa. Isola le forme in un’attesa sospesa. Da ogni ammasso di cotone emergono due pietre grezze, come ancoraggi o ostacoli. Inquadrano, immobilizzano. Sono blocchi di memoria, resistenze mute. Di fronte a questo trio, una struttura rettangolare accoglie in negativo la forma di una casa assente. È l’impronta inversa, il negativo di un rifugio. Non contiene nulla, ma indica. È un’assenza scolpita, una forma fantasma.

Proprio davanti, un camino in argilla cruda, bianca, nuda, senza fuoco. È una bocca senza parola, un focolare senza calore. Evoca il centro domestico, ma nel suo stato di attesa, di non-evento. L’argilla, non cotta, rifiuta la finitura. Resta aperta, fragile, pronta a crollare. Ai piedi del camino, una moltitudine di piccoli cilindri in argilla cruda. Sono dispersi, ripetuti, insistenti. Sono respiri congelati, tentativi di linguaggio. Ogni cilindro è un’unità, una parola senza voce. Insieme, formano una grammatica del silenzio, una partitura senza suono. Tutti questi elementi — il camino, i cilindri, la struttura vuota — sono posati su una sottile lastra rettangolare di piombo. Questo basamento, discreto ma denso, agisce come una lastra di memoria, una superficie di condensazione. Il piombo, materiale pesante, introduce una gravità silenziosa. È il peso del non detto, il supporto del rituale, la base del fragile. Il piombo non sostiene: trattiene. Inscrive le forme in una densità invisibile. L’argilla cruda è il materiale del possibile. Può fessurarsi, dissolversi, trasformarsi. Non dice: attende.

Quest’opera parla della fragilità del numero, della ripetizione come rituale di resistenza. Evoca un mondo sospeso, dove le forme non si attivano, ma persistono. È un’installazione sul non detto, sul focolare spento, sulla parola impedita — e sul peso del silenzio.

La casa e il focolare protettivo

« Nulla parla più forte di ciò che non viene detto. »

Su una sottile lastra di piombo, rettangolo discreto ma denso, si dispiega una costellazione silenziosa. Il piombo, materiale pesante, tossico, quasi proibito, agisce qui come superficie di condensazione: trattiene le forme, satura il suolo di memoria.

Al centro, un camino di argilla bianca cruda, nuda, aperta, senza fuoco. È bocca senza parola, focolare senza calore. Evoca l’attesa, il vuoto, il non-evento. L’argilla, non cotta, rifiuta la finitura, la solidità, la permanenza. Resta nello stato del possibile, del fragile, del pronto a cadere. Attorno a questo camino, una moltitudine di piccoli rotoli d’argilla cruda, dispersi come respiri congelati. Sono unità, tentativi, forme che non dicono nulla ma insistono. Insieme, compongono una grammatica del silenzio, una partitura senza suono. L’opera parla della fragilità del numero, della ripetizione come rituale di resistenza. Accanto, una piccola casa bianca, quasi quadrata, semplice, posata come un rifugio minimale. Non domina — accompagna. È presenza discreta, testimone del focolare spento. Infine, una struttura rettangolare accoglie in negativo la forma esatta di questa casa. È protezione, impronta, rifugio inverso. Questo vuoto non contiene: preserva. È il negativo del rifugio, la memoria scolpita di un riparo possibile.

Ma ciò che dona all’insieme la sua potenza silenziosa è la sua posizione a filo del suolo. Nulla è sopraelevato, nulla cerca di imporsi. Le forme sono distese, presenti, all’altezza della caduta. Invitano a chinarsi, a rallentare, ad ascoltare. Il suolo diventa superficie di dialogo, luogo di fragilità condivisa. Essere a terra significa rifiutare il piedistallo. È offrire la forma nella sua nudità, senza gerarchia, senza distanza.

Questa terza forma delle Trois pour quatres petites formes brèves prosegue la meditazione sul non detto, sul focolare assente, sulla parola impedita — e sul peso del silenzio, posato direttamente sul mondo.

Le case legate e il focolare sospeso

« Ciò che trattiene non è sempre ciò che protegge. »

Tre case bianche, lunghe, strette, simili a quelle della Forma II, sono posate a filo del suolo, in una postura di ritiro. Non si elevano — riposano, attendono, resistono. Tra loro, del cotone: materia morbida, ma qui isolante, quasi asfissiante. Il cotone non collega — separa. Impedisce il contatto, sospende il dialogo.

Attorno alle tre case, una corda di canapa le avvolge. Non le collega: le costringe, le trattiene. È una tensione visibile, un gesto di serraggio, una poetica del vincolo. Alle due estremità, la corda si infila in manicotti di piombo, piccoli cilindri pesanti, discreti ma densi. Il piombo agisce qui come peso del silenzio, chiusura del legame, materialità del non detto.

Di fronte a questo insieme costretto, si erge un camino in argilla bianca cruda, nuda, senza fuoco. È bocca senza parola, focolare senza calore, centro senza attivazione. Evoca l’attesa, il vuoto, il focolare sospeso. Ai suoi piedi, sempre quei piccoli cilindri in argilla cruda, disposti in serie, formano una grammatica del silenzio. Ogni cilindro è un’unità fragile, un tentativo, un respiro congelato. L’argilla, non cotta, resta nello stato del possibile — può fessurarsi, rompersi, schiacciarsi. Insieme, queste forme compongono una partitura senza suono, una resistenza muta.

Essere a terra significa rifiutare l’altezza. Significa iscrivere il fragile nel reale, senza gerarchia, senza distanza.

Questa forma crea una tensione contenuta, un’architettura legata, un focolare sospeso. Parla di ciò che si trattiene senza dire, di ciò che si lega senza collegare, di ciò che si posa senza elevare.

Nella Esquian – 2025 / Exposition Il suono delle pietre / Chapelle Sainte Anne Tours-La Riche 2025